皆さんこんにちはずぴーです。

2025年7月29日、約31年ぶりに宮城県大崎市の鳴子ダムが貯水率0%に達し、ニュースやSNSで大きな話題となっています。

鳴子ダムは春の「すだれ放流」、秋は紅葉で有名な観光スポットですが、今年は異常気象と少雨の影響でダム湖(荒雄湖)が完全に干上がってしまう事態に。

「本当に水がないのか?」

「現地はどんな状況なのか?」

ニュースだけではわからない現場の様子を確かめるため、実際に鳴子ダムへ行ってきました。

実際に鳴子ダムへ行ってみた|貯水率0%でも続く放流と異様な光景

湖面は残るが、岸の岩肌がむき出しに|水位低下が一目で分かる景色

現地に到着すると、湖面自体はまだ残っているものの、普段は水面下に隠れているダム湖の側面部分が大きく露出している状態でした。

特に目を引くのは、湖岸沿いにむき出しになった岩肌が高さ10メートルほど続いている光景。

本来なら水に覆われているはずの場所が、荒々しい地層をさらけ出していて、「水がない」という異様さを実感させられます。

湖面は中央部分にかろうじて残っていますが、「ダム湖」としての姿を保っているとは言い難く、静かに水がたまっている印象でした。

「0%なのに意外と放水している」|現地で感じたダム放流の迫力

「貯水率0%」と聞いて、“水がわずかにちょろちょろ流れているだけ”のイメージを持っていましたが、実際に見た放流は想像以上にしっかりと水が流れ落ちていて驚きました。

目視でもハッキリわかる程度の水量が流れ続けており、“本当に0%なのか?”と感じるほどの迫力を感じました。

ただし、これは「ダムとして使える貯水量」が枯渇した状態で、河川維持のために最低限の水を放流しているとのこと。

現地の説明によると、ダムが持つ“死水(使えない水)”の範囲でギリギリまで対応している状況だそうです。

鳴子ダムとは?観光名所としても知られる宮城の重要ダム

鳴子ダムは、宮城県大崎市鳴子温泉にある国土交通省直轄の多目的ダムで、1957年(昭和32年)に完成しました。

高さ94.5m、堤頂長215mのアーチ式コンクリートダムで、当時は「東洋一のアーチダム」とも呼ばれていた日本初の本格アーチダムです。

洪水調節・農業用水・発電まで支える“地域の生命線”

鳴子ダムは、洪水被害の軽減、農業用水の安定供給、水力発電(最大出力10,800kW)など、地域の暮らしと経済を支えるインフラとして長年重要な役割を果たしてきました。

特に世界農業遺産である「大崎耕土」と呼ばれる広大な水田地帯にとって、鳴子ダムは「命の水源」と言っても過言ではありません。

春は「すだれ放流」、秋は紅葉の名所として人気

観光名所としての鳴子ダムは、春と秋でまったく異なる表情を見せます。

春にはダムの洪水吐から水がカーテンのように流れ落ちる「すだれ放流」が行われ、その大迫力とライトアップの幻想的な光景を目当てに多くの観光客が訪れます。

一方、秋にはダム湖(荒雄湖)周辺の山々が一面紅葉に染まり、湖面に映り込む赤や黄色のコントラストが美しい「鳴子峡の紅葉」とセットで楽しめる絶景スポットとして知られています。

特に10月下旬から11月上旬にかけては、紅葉狩りの観光客で賑わう季節の定番スポットとなってきました。

鳴子温泉とセットで楽しむ観光地だったが…

鳴子ダム周辺には「鳴子温泉郷」が広がり、日本有数の源泉数と湯量を誇る温泉地としても知られています。

ダム観光と温泉街の散策をセットにした日帰り旅行や宿泊プランが人気で、長年地域観光の中核的存在として親しまれてきました。

しかし、2025年は記録的な水不足による貯水率低下で、“干上がったダム湖”が逆に注目される異例の事態に。

これまで「絶景スポット」として親しまれてきた鳴子ダムが、今は別の意味で全国的な話題を呼んでいます。

2025年の貯水率0%はなぜ起きたのか?|異常少雨と猛暑が引き金に

2025年7月末、宮城県大崎市にある鳴子ダムの貯水率が0%(例年は78%)に達しました。これは1994年以来、約31年ぶりの深刻な水不足の事態とされています。以下の要因が主に影響しています。

1.異常少雨による流入減少

国土交通省東北地方整備局の発表によると、2025年の6〜7月の降水量は極端に少なく、流域への流入水量が大幅に減少しました。

特に2025年7月1日から28日までの降水量は30.7ミリと、例年の10分の1程度という記録的な少雨となり、この異常な少雨がダム湖の水量を減らす大きな原因となりました。

2.猛暑による蒸発増加

2025年6月下旬以降、東北地方では連日の猛暑が続き、35度を超える日が多発しました。

この高温により、ダム湖の水面からの蒸発が増加し、水量減少に拍車をかけました。

3.農業用水確保のための緊急放流

地域の農業用水を維持するため、貯水量が限界まで減っても最低限の放流が続けられました。

このためダムの貯水はほぼ枯渇し、貯水率0%と表現される異例の状況に至りました。

水不足がもたらす地域への影響

農業への影響|コメ不足を加速させる灌漑水の制限と「番水」の導入

鳴子ダムは宮城県大崎市を中心とした広大な農地、大崎耕土の主要な灌漑水源として重要な役割を担っています。大崎耕土は東北有数の穀倉地帯であり、米や野菜の生産が盛んな地域です。鳴子ダムの貯水率が著しく低下すると、灌漑用水の供給量も制限されざるを得ません。

水不足の影響は作物の生育に直結し、特に水を多く必要とする稲作では生育不良や収穫量の減少が懸念されます。近年、日本国内では米の生産量が減少傾向にあり、昨今の食料自給率の課題やコメ不足、価格の高騰問題が社会問題として注目されています。こうした状況下での鳴子ダムの水不足は、地域の米作りに追い打ちをかける形となり、地域だけでなく日本全体の食料安定供給にも影響を及ぼす可能性があります。

水不足が深刻化する中で、地域の農家は「番水(ばんすい)」と呼ばれる伝統的な水利調整方法を導入しています。番水とは、農地ごとに水の使用時間や曜日を細かく割り振り、順番に灌漑用水を使うことで限られた水資源を地域全体で公平に使い合う仕組みです。番水は農業被害を最小限に抑えるための有効策ですが、農家にとっては取水スケジュールの調整や、限られた時間内で効率的に水を引く作業負担が増すという現実もあります。

鳴子ダム管理所とアクセス情報

鳴子ダム管理所(鳴子ダム管理支所)

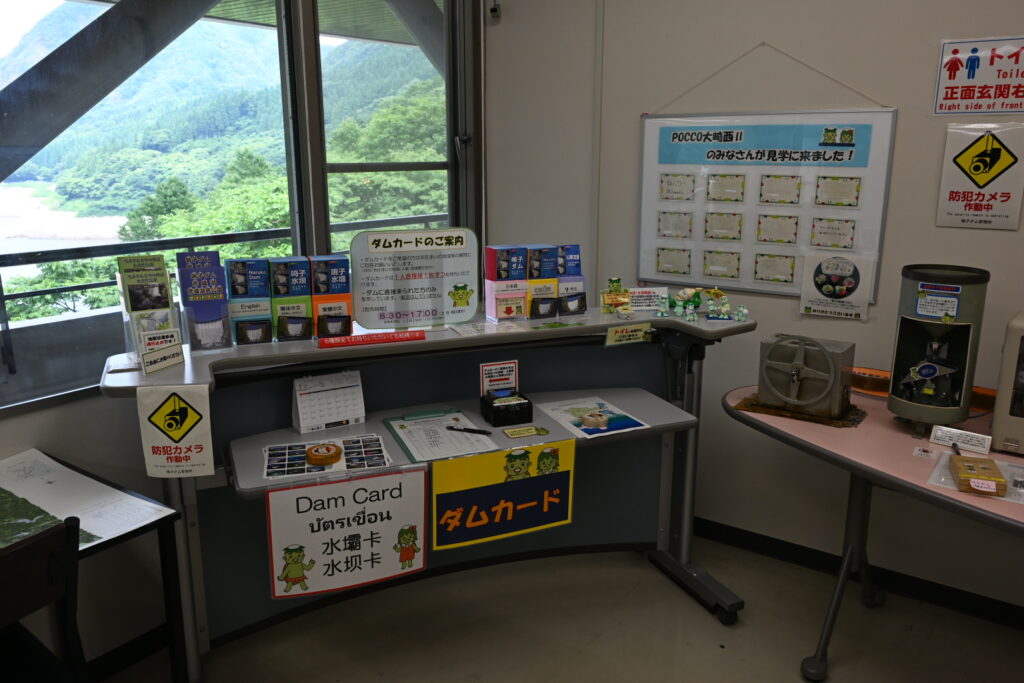

鳴子ダムには、国土交通省 東北地方整備局 鳴子ダム管理所が併設されており、ダムに関する資料展示や模型、監視設備などを見学することができます。

ダムファンはもちろん、観光で訪れた方でも楽しめるスポットです。

また、鳴子ダムの「ダムカード」もここで配布されています。

鳴子ダムへのアクセス

- 所在地:宮城県大崎市鳴子温泉字岩渕2-8

- 車でのアクセス:東北自動車道「古川IC」から国道47号線を経由し、約40分

- 電車でのアクセス:JR陸羽東線「鳴子温泉駅」から車で約10弱

観光名所でもあり、駐車場は完備されていました。

まとめ|鳴子ダムの水不足が問いかける地域と私たちの課題

2025年夏、宮城県大崎市の鳴子ダムが貯水率0%にまで落ち込むという深刻な水不足が発生しました。

異常な少雨と連日の猛暑が重なったことで、農業用水や生活用水への供給が限界を迎え、地域では「番水」による水の分配や節水対策が迫られています。

農業面では、米どころ大崎耕土への灌漑水が不足し、全国的に続くコメ不足問題をさらに深刻化させる懸念もあります。また、生活用水にも影響が及ぶことで、地域住民の暮らしや観光産業、さらには地域経済全体への波及も避けられません。

一方で、現地を訪れると自然の雄大さや、干上がった湖岸が見せる異様な光景に「水の大切さ」を改めて実感させられます。ダム管理所や観光施設も工夫を凝らし、現状を広く伝える活動を行っており、この状況を「他人事」ではなく、「自分たちの暮らしに直結する課題」として捉えることが求められています。

水資源は決して無限ではありません。

節水意識や気候変動への対策、地域ぐるみでの協力が、これからの社会にはますます必要になっていくでしょう。

今後も鳴子ダムの動向を注視しつつ、こうした水資源問題に目を向けていくことが、私たち一人ひとりに求められています。

鳴子ダムの最新情報や管理状況については、国土交通省 東北地方整備局の公式サイトをご覧ください。

鳴子ダム|国土交通省東北地方整備局 鳴子ダム管理所

この記事が少しでも参考になったら、下のバナーをポチっと押して応援してもらえると励みになります!

にほんブログ村